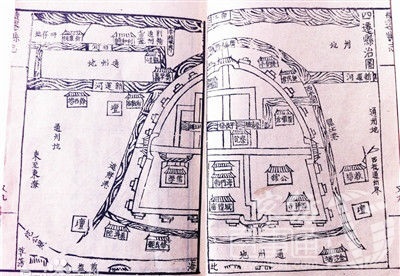

明《嘉靖海门县志•四迁县治图》(注:此图上南下北、左东右西)

众所周知,现在的海门市(县、厅)治——海门镇(茅家镇),设治于1768年,距今已有247年。那么在此之前,即1672年前(距今400年前后)的海门县治在哪里呢(1672—1768年间海门撤县建乡归并通州,称海门乡不在本文研究之列)?据史料记载,此时的县治在“金沙场”。但究竟在金沙场的什么地方?如今又在何处?许多学者和专家也各有说法,有“金沙南”说,有“金沙”说,有“袁灶港、海坝桥以西”说等等,总之至今未有定论。

海门多部市(县、厅)志都记载,因江患“明嘉靖二十四年(1545)海门县治迁金沙场”,此后金沙场再遭江潮威胁,“清康熙十一年(1672)迁永安镇……是时,裁县为乡,归并通州,称海门乡”,所以海门县治在金沙场从1545年至1672年,其间共存续了128年,距今343—470年。当时县治前还有一个名闻通海地区的大市场——平政桥市场,为当时通海地区的三大市场(另两个为南通端平桥市场和已淹没的利和镇市场)之一。曾经兴旺了128年的大市场和县城今在何处?

笔者在查阅张謇研究史料时,偶然发现张謇的一处祖坟也在金沙场,“余家自先高祖由石港迁金沙场东五里庙河南头总”(《张謇全集•啬翁自订年谱》)。顺此线索进一步查核:张謇的曾祖父张文奎,就世居在金沙镇东南的瞿家园,故张謇在日记中称其为“瞿园公”。“瞿家园”在通州区进鲜港村境内。

“进鲜港”,一个似曾相识的地名引起了笔者的注意。明代人崔桐在《海门迁县记》中对新迁入的金沙场县治有这样的描述:“东有港焉,曰进鲜,厥流入河环其左;西有港焉,曰瞿灶,厥流入河环其右。”(《南通县志•附录》)。在明《嘉靖海门县志》中对金沙场县治标有一幅位置图,即《四迁县治图》(见左图),图中也标有“进鲜港”。那么志书中记载的“进鲜港”,是不是现在的“进鲜港村”呢?

经笔者实地考查,进鲜港村在通州区金沙镇东南约4公里,全村横跨通吕公路两侧,南为通吕运河,北为运盐河(也称老运河),村东部有进鲜港河,村西部有瞿氏聚居地——瞿家园。1984年前进鲜港村属南通县金南乡管辖,1984年后划属金沙镇管辖,现为通州区金沙街道办事处管辖,是金沙街道办事处所辖的19个行政单位之一,因境内有进鲜港河而得名。进鲜港河是一条天然河道,明正德十五年(1520),正德皇帝在南巡途中进食过河里的鱼虾等鲜味,对其鲜嫩的味道赞不绝口而得名。

据笔者考证,今天的进鲜港河,应该就是当年的进鲜港,今天的进鲜港村就是当年的海门县治所在地。

1.河道走向与名称今古一致。进鲜港河是一条南北走向的河道(原来应是一处海泓),据当地群众说,河道原先全长约3公里,由于开挖通吕运河和修筑通吕公路,南段已基本消失,现在主要是北段还有约1.5公里长、150米宽的开阔水面,河道略呈弯曲。这些特点与“图一”中的河道为南北向,名称也为进鲜港是一致的。其河道的长度从“图一”中可以看到与县城的南北距离基本是一致的,据载县城为“东西南北各五里”(清顺治《海门县志•疆域》),即东西、南北之距各2.5公里。那么进鲜港河是弯曲的且在外围,应略长于县城南北之距,所以与群众所说的河道原长3公里应是吻合的。

2.所在方位与距离今古一致。明代和清代对金沙场县治的方位和距离的描述与今天的实际是一致的。明嘉靖二十九年(1550)对金沙场县治的描述为“通州之东四十里,海门(指余中)之西三十里有土曰金沙”(《南通县志•附录》);清顺治十三年(1656)对金沙场县治的描述为“县治在扬州东南四百六十里……西北至通州四十里……”(清顺治《海门县志•疆域》)。这两段记载都与目前进鲜港村向西至通州约20公里,向东至海门四甲的余中约15公里的记述是一致的。

3.周边地区标志今古一致。进鲜港村东南约7公里是余西古镇,东北紧挨范公堤(又称狄公堤),在“图一”的同样位置也可找到“余西场”和“范公堤”;进鲜港村南侧的通吕运河,“图一”中称“新运河”,经查就是明嘉靖十六年(1537)通州同知舒缨开凿的运河(据《南通县志•水利》),1958年重新加宽开掘为今通吕运河;其东南方向“图一”中是利和铺(也称利和镇),今此位置是水流镇,史料记载:利和镇在清康熙三十五年(1696)塌入长江,约在乾隆末年(1795)此地重新涨积后建了水流镇,所以当年的利和镇之处即现在的水流镇(今通州区二甲镇南海村与海门市三星镇汇通村交界处)之处。总之在“图一”中的标志物,许多可以在今天的进鲜港及其周围找到。(李元冲)

由上可知,叠石桥北9公里处,即可能是400年前海门县治所在地。

相关了解:

瞿家园--张謇的“生命之源”

在通州经济开发区内“三环路”对东,穿过新通掘公路,沿着宽阔整洁的水泥村道再走大约2公里,便是旧时的瞿家园所在之处。这一带原是风景秀丽的乡村田园。清代乾嘉年间的金沙诗人孙兆祥《过进鲜港》诗中云:“风急孤帆浪泼天,苍茫云渚望中悬”,“村树迷离青嶂外,渔舟牵若夕阳边。”瞿家园就在这个“夕阳边”。也就在孙兆祥留下这首诗篇的年代,张謇的高曾祖从通州石港泛舟到进鲜港西岸定居下来。

据张謇在北京考状元时的试卷自开履历称:“世居通州金沙场,后迁西亭,侨居海门长乐镇(即今常乐镇)。”可以稽考的是张謇的曾祖父张文奎于清代乾隆年间从通州石港迁到金沙东五里庙河南头总瞿家园定居,务农经商,经过多年聚积,薄有资产。张文奎的3个儿子,老大张朝选,成年后携资去了余东;老二张朝余携资外出不知所终;老三张朝彦(即张謇的祖父)少年时代先后遭逢父死母丧,加上不会经营,将父遗家产几乎耗尽,后来便入赘金沙街上吴圣揆家为上门女婿。以后又迁往西亭定居。因此,张謇在自述家世的文字中称其曾祖张文奎为“瞿园公”,称其祖父张朝彦为“西亭公”。

瞿家园是张謇家族嫡系祖先的“根”。经历过100多年风雨的张氏家祠,乡人曾经在里面办过村塾,以后改为初级国民小学,新中国成立后称霞中小学。张謇在撰述自家世系的文字中说“先世已不可考”,而把瞿家园定为嫡祖始居之地,亦即自己的“生命之源”。(编辑:家纺百事通)

相关阅读:

家纺百事通版权及免责声明:

1、凡本网注明"来源:家纺百事通"的所有作品,版权均属于家纺百事通,转载使用时务必注明"来源:家纺百事通"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。2、凡本网注明"来源:XXX(非家纺百事通)"的作品,均为转载,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、家纺百事通尊重各行业网站及通讯员之版权,如发现本网未署名而刊登您的稿件,请与我们联系。家纺百事通热诚欢迎家纺行业相关人士成为本网通讯员。

4、有关作品版权事宜请联系:tousu@jfbst.com(电子邮箱)。